上市公司证券合规之危机应对管理

一、监管背景与政策演进

2024年4月12日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(以下简称:新"国九条"),标志着中国资本市场进入“强监管、严问责”的新阶段,资本市场强监管态势愈发明确。此后,《关于严格执行退市制度的意见》《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》等配套政策密集出台,逐渐形成了“1+N”的政策体系,也更加明确地释放了“零容忍”的监管信号。

随着新“国九条”的发布,证券行政处罚案件数量显著上升,处罚金额亦大幅增加。2024年证监会办理各类案件739件,作出处罚决定592份,罚没款153亿元,超过2023年两倍。[1]

国务院以及证监会、证监会各派出机构在内的各级监管部门始终致力于推动上市公司构建和完善证券合规体系。随着证券监管力度的不断加强,上市公司合规管理危机应对的重要性日益凸显。相较于日常合规管理,危机应对在时间上显得尤为紧迫,任务也更为艰巨。若公司对危机应对毫无准备,一旦危机来袭,面对监管措施,公司及相关人员往往会陷入慌乱,不知所措。然而,众多上市公司在构建和完善管理体系时,却往往忽视了危机应对这一至关重要的环节,若仅依赖传统的管理体系,已难以有效应对突如其来的危机。

危机应对管理作为合规体系的“最后防线”,亟需从被动响应转向主动防御。本文结合最新政策、典型案例与实务经验,系统解析危机应对策略。

二、证券监管体系全解析

危机发生后,上市公司及相关人员首先应当对现有风险进行分析判断,了解面对的是何种类型的监管。

(一)监管机构职能分工

-

证监会稽查局:承担证券期货基金市场稽查工作,承担组织、协调、管理、监督证券期货基金违法违规案件调查及相关工作等,办理涉嫌犯罪案件移送。承担债券市场统一执法工作。

-

证监会稽查总队:负责相关案件的调查、取证,提出处理意见等。

-

地方证监局:属地监管主力,承担现场检查、线索核查、风险监测及证监会交办和自办案件的调查、审理、处罚和罚没款执行等。2024年,地方证监局作出处罚决定共计 404件,上海、浙江、广东及深圳证监局作出处罚185件,占所有处罚数量的34.32%,占地方证监局全部处罚的45.79%,监管执法区域集中特征。[2]

-

三大交易所:一线监管者,聚焦信息披露合规性与资本运作规范性。2024年,三大证券交易所总计对1004家A股上市公司的1210起市场违法违规行为采取监管措施,以实际行动践行“严监严管”要求。[3]

-

证券业协会:通过自律公约、培训考核及行业调解强化行为约束。

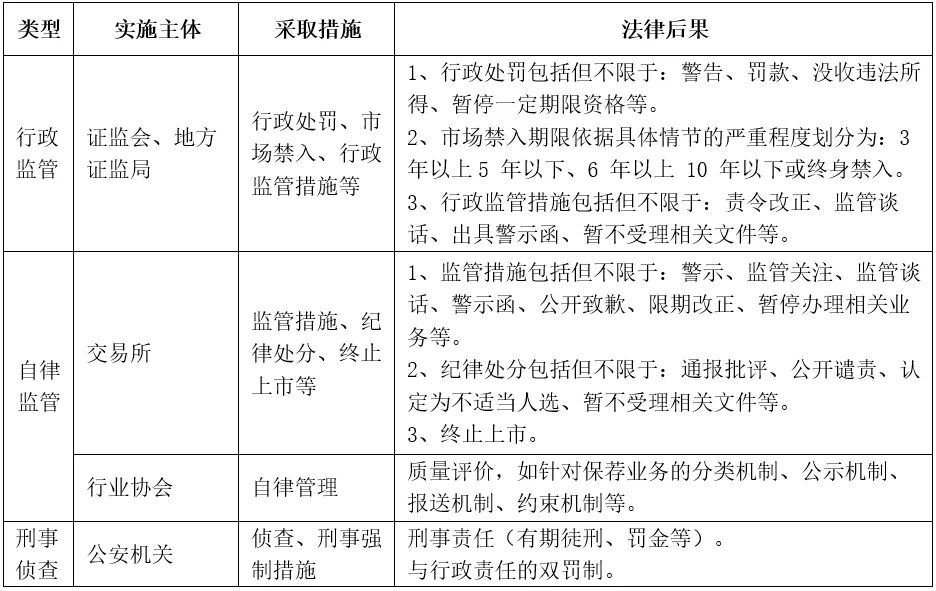

(二)监管类型和法律后果

1.行政监管

行政监管的监管方式为检查和稽查,其后果可能为被采取行政监管措施或行政处罚。

-

检查

检查主要指的是日常检查活动,它聚焦于证券机构和上市公司的日常运营情况,并通常按照属地管理原则,由属地证监局负责执行。在特殊情况下,也可能开展交叉检查或专项检查。若检查中发现问题,一般会采取日常监管措施,如监管谈话、下发警示函、责令整改等。若检查中发现涉嫌违法,且可能达到立案标准,则移交稽查部门处理。

-

稽查

稽查与检查之间存在着显著的区别,它是一种更为严格和深入的监管方式。目前,中国证监会设有稽查局、稽查总队、上海专员办、深圳专员办等从事监管的部门。各地方证监局亦设有稽查处室,以办理本辖区内案件为主,但也可办理上级机关交办的其他案件。

2.自律监管

自律监管是交易所实施日常监管活动的重要组成部分,其可能导致的后果包括监管问询、采取自律监管措施如口头警示、书面警示、约见谈话等,或给予纪律处分如通报批评、公开谴责等。

3.刑事侦查

公安机关接收证券监管部门移交的线索或案件,以及公安机关接受其他线索主动立案侦查的案件。相应主体可能需要承担刑事责任。

三、危机应对中的典型错误与案例分析

1.轻视监管警示,错失整改窗口

上市公司及相关人员在面对调查时,常存在侥幸心理,认为只是“例行检查”“问问而已”,从而未正确、及时采取措施面对监管和调查。究其根本是源于对监管类型与体系的不了解,以及对潜在法律风险和自身实体、程序权利认知的缺失。

提示:上市公司及相关人员需了解法规,维护权利。及时了解自己被调查的原因,熟悉相关法律法规,知晓自身可能面临的法律风险以及所享有的实体和程序权利,在任何阶段都按照法律法规赋予的权利积极申辩。例如,实践中,不少当事人忽视调查时监管部门的询问,事后察觉表述片面、失真,再欲更正,难上加难。因此,在询问过程中,当事人应认真听取询问题目,围绕询问内容认真回答并仔细核对笔录记载内容是否准确,签字后通常无法再要求修改。

2.拒绝或阻碍调查

上市公司可能会拒绝签收调查通知、拒绝接收询问或提供相关资料,甚至擅自转移或隐藏重要证据。

譬如在紫天科技(300280.SZ)案中,中国证监会于2024年9月6日、10月25日下发立案告知书,公司因涉嫌信息披露违法违规及拒绝、阻碍执法行为被立案,同时,LIXIANG(李想)、宋庆、李琳也因涉嫌拒绝、阻碍执法被立案,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司及LIXIANG(李想)、宋庆、李琳进行立案。2024年10月,深交所向紫天科技发出了关注函,指出该公司还因隐匿会计凭证、会计账簿及财务会计报告的行为,被福州市公安局立案调查。

再譬如,2025 年 1 月 10 日,*ST长方(300301)披露,因涉嫌拒绝、阻碍调查,中国证券监督管理委员会深圳监管局认为,其控股子公司康铭盛公司的相关责任人李某、彭某、廖某存在销毁、隐匿检查所需文件资料,未按要求提供财务系统数据,以及提供虚假返利材料的行为,这些行为均违反了《中华人民共和国证券法》第一百七十三条的规定,已构成《中华人民共和国证券法》第二百一十八条所述拒绝、阻碍监督检查违法行为,分别处以一百万元罚款。

提示:《中华人民共和国证券法》第一百七十三条规定:“国务院证券监督管理机构依法履行职责,被检查、调查的单位和个人应当配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝、阻碍和隐瞒。”第二百一十八条规定:“拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权,由证券监督管理机构责令改正,处以十万元以上六十万元以下的罚款,并由公安机关依法给予治安管理处罚。”证券监督管理机构有权对拒绝、阻碍监督检查、调查的行为进行行政处罚。因此,配合监管,积极应对调查,是妥善处理危机的首要原则。

3.情绪化应对,激化矛盾

上市公司相关人员在面临监管调查压力时反应过分激烈,甚至采取不当行为,从而导致被处罚。深大通(000038.SZ)案件中,深大通相关人员存在拒绝签收调查通知书,拒绝接受询问,拒绝在询问笔录上签字,拒绝提供会议记录等相关文件资料,强行闯入询问场所阻断询问,强行带离正在接受询问的人员,辱骂、威胁检查、调查人员等拒绝、阻碍检查、调查的行为。2019年12月,深大通因违反《中华人民共和国证券法》(2014年)第二百二十五条的规定,被给予警告,并处60万元罚款。

提示:《中华人民共和国证券法》(2014年)第二百二十五条规定:“上市公司、证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构,未按照有关规定保存有关文件和资料的,责令改正,给予警告,并处以三万元以上三十万元以下的罚款;隐匿、伪造、篡改或者毁损有关文件和资料的,给予警告,并处以三十万元以上六十万元以下的罚款。”

有效沟通,促进理解。实践中部分问题不是非黑即白,法律条文可能存在歧义或不够清晰的情况。在这种情形下,当事人需向调查员、监管人员充分反映自己的理解、认知和想法。而不应当采取极端的暴力抗法行为,此行为会激化与监管部门的矛盾,且增加或加重对相关责任主体的处罚。

四、几点原则性建议

1.重视监管动向,主动积极应对

上市公司应关注官方发布的政策文件、法规解释以及监管动态,确保第一时间获取最新信息,必要时可借助外部法律顾问和机构,对复杂的法律问题和监管要求进行解读和指导。及时调整、完善公司合规体系,为管理层和员工提供系统的合规培训,特别是针对财务规范、信息披露准则、关联交易管理等关键领域的专项培训,通过实际案例分析,帮助员工理解违规行为的严重性和后果,增强合规意识。

2.与监管部门保持沟通,及时整改

一旦发现在证券业务中存在程序上的疏漏或不符合监管规定的情况,上市公司应立即启动整改程序。上市公司应迅速纠正未做到位的工作,完善合规体系。当事人应及时将整改情况向监管部门汇报,以便监管部门了解其积极整改的态度和行动。若当事人能够及时做出整改,至少在处罚上可能会被作为轻缓考虑的因素之一。

3.重视早期处理,及时解决问题

上市公司应尽量在问题出现的早期阶段就予以重视,尽快处理,避免等到《立案通知书》《行政处罚事先告知书》等文件下达后再去采取措施。上市公司一旦被监管、调查和处罚就会产生较大的社会影响,如能将风险提前预防并将处理结果控制在最轻程度,将避免对上市公司造成进一步不利的影响。

4.寻求法律、财务等专业人士帮助,依法配合监管部门调查,不对抗、不阻碍

上市公司在证券监管部门履行调查职责时,应当展现出高度的合作姿态,如实提供有关文件和资料,不得拒绝、阻碍和隐瞒,以确保调查活动的顺畅进行。任何妨碍、阻挠乃至对抗执法的行为,不仅会增加公司的法律风险,还会损害其声誉和市场信任,最终可能导致更为严厉的处罚。因此,上市公司在面临证券监管部门的调查时,可主动寻求律师及其他外部法律、财务专家的协助,利用他们在事实认定、法律适用及程序规范等方面的专业知识,提供对公司等有利的证据,并向监管部门提交申辩意见,以减轻或免除对公司等的处罚,避免因不熟悉法律和程序而错失主张权利的机会;也避免因采取了错误的应对措施,导致出现对自己不利的局面甚至是加重的处罚。另外,公司可结合自身情况,提供完善或整改意见,以求得监管部门的认可,最终实现从轻或减轻处理的目标。